|

|

|

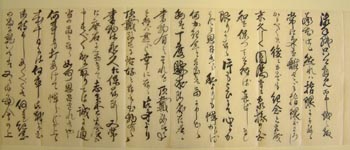

8 大西祝・松井幾子往復書簡

|

| 明治26年(1893)8月5、6、7日 3通 ヌ6 9206(A6,7,192) |

[解説]

明治時代の哲学者、大西祝(はじめ、1864-1900)がのち妻となる松井幾子との間で交わした往復書簡。2人は婚約中だけでなく結婚後の祝のドイツ留学中にも多くの手紙を交わし、その数は8年間で200通以上にのぼる。これはそのうち婚約時代のもので、当時まだ一般的ではなかった婚約指環を祝から幾子へ贈る経緯が記されており、互いを思いやるこまやかな愛情が伝わってくる書簡である。 |

[原文 ]

①大西祝書簡 松井幾子宛 明治二十六年(一八九三)八月五日

今朝は御邪魔仕候。結/納の義につき考へ候処、従来/の慣習の如何に拘らず何か/後々までものこり候ものを、約/束のしるしに、又後来の記念/の為めに差上度存候。之を結/納とも何とも思召被下度候。質/粗を旨と致し候故、右品物の外/には金子は差上申さず候故、/御身よりも袴料などとして/何も御持参無之がよろしと存候。/綱島よりも多分右之通りに申/上ぐべくと存候。品物は紀念の為め/に候へは、何か後にのこるものがよろ/しと存候。西洋風に指環も/よろしからんが、今少し実用に/なるものがよろしくは候ハずや。帯/がよろしく候ハヾ、綱島の細君と御/同道なされて、好きなるもの御/もとめなされ度候。此事既に綱/島の細君には依頼致候処、喜/んで承諾致され候。何にても好/きなるもの御申越被下度候。手紙に/てよろしく何卒御申越被下度候。/御両親様へ此手紙の趣御伝/へ可被下候。用事のみ急き/認め候。

八月五日/祝より

(包紙表)赤坂区溜池町三番地 松井常松氏御内 松井幾子さま

(包紙裏)小石川久堅町 七十四番地 大西祝

②松井幾子書簡 大西祝宛 明治二十六年(一八九三)八月六日

昨日は御越し被下喜こばしく存候。/又昨夜御手紙嬉しく拝見致し候。/早速御返事差上申度と存/候へ共、一応父事へ御手紙の趣話し/度と存候処、漸やく今夕横浜/よりもどり候故、御返書延引之段、/悪しからず御思召被下度候。さて/御申越の結納の事につき、母は/片貰ひと申す事は之無く候へは、/たとへ印のみにても、私方よりも差上/申すへき筈にて、御約束にて居るは/少しの間故、御断ハり致し候方、冝し/からんと申候。されど折角の御好意を/無にするは望ましからぬ事に候へは、/只後々記念となるものを何かいたゞ/き度と存候。帯と仰せられ候へ共、/帯は最早求め候へば入用無之、/且又常々所持致し居るものが/望ましく候。西洋にては指環は/何の為めに贈るものにや存じ申/さず候へ共、私は朝夕たへずながめ/て只今の決心を常に記臆し、いつ迄も/我侭を出し、或は不従順の心を/持つ事なき様心掛くる為め、且又、/形の如き円き家族を作り/得る様、指環が宜しくと存候。/去れど他に実用品にて朝夕/なかめ居らるゝものあらば尚更/冝しくと存候へ共、思ひ当らず/候まゝ指環と申上候。父も指環が/よろしからんと申居候。母は余り勝/手がましき事を申上げぬ様にと/申候へ共、思ひしまゝを此之如く/御返事までと申上候。なほ御目もじ/之節と申残し参らせ候。 かしく

八月六日夜/いくより/最愛の君の御もとへ

(封筒表)小石川久堅町七十四番地 大西祝様 御親展

(封筒裏)八月六日夜 赤坂溜池町三番地 松井幾

③大西祝書簡 松井幾子宛 明治二十六年(一八九三)八月七日

御手紙只今拝見、御申越の趣/承知仕候。然れば指環に可致候。/常に身を離さゞる指環がよろし/かるべく候。後々までも紀念と相成、/末久しく円満なる家庭の平/和を保つことを得ば、喜ばしき/限りに存候。片もらひにて心よか/らずと思召候ハヾ、私よりも憚からず/何か紀念と相成候品、可申出候。/私は丁度購求致度存居候/書物有之、それを頂戴致す事/を得バ、甚だ幸に存候。御身より/頂戴致すに恰好と存候書物有之候。/書物は永久に保存致し、又常/に座右に置きて志気を養ひ/申すべく、私に取りては誠に適/当の品と存候。如何思召され候や。/何事も打あけて憚らず申上候。/来十日には何卒御越被下度/御待申しあぐべく候。何れ紀念/の品に就いては又々御面会の上、/細はしく御相談可致候。御面/会の日奉待候。御両親様/へよろしく御伝へ被下度候。/用事のみ。/匆々/八月七日/祝より/こひしき人へ

尚々、今日は曾ても申候通り、/私の此世に生れ候日にて御坐候。

(封筒表)赤坂溜池町三番地 松井常松氏御内 松井幾子様 御親展

(封筒裏)小石川久堅町七十四番地 大西祝 八月七日

|

|