WEB展覧会 No.37

江戸・明治幻景〜館蔵古写真とその周辺 (後編)

江戸・明治幻景〜館蔵古写真とその周辺 (後編)

CARRYING CHILDREN 子守り |

写真の伝来と日本の写真黎明期 カメラ・オブスクラ(暗箱)の原理と感光材料を結びつけた「写真術」(photographie)の発明者は、 フランスのニエプス(1765〜1833)である。のち彼の研究を引き継いだダゲール(1787〜1851)が、 ダゲレオタイプの名で知られる銀板写真法を開発(1839)し、日本へは、それが嘉永元年(1848)に長崎出島を経て薩摩藩にもたらされた。 その後、洋学のさかんな藩において、洋学者たちによって原理と技術が翻訳・研究され、また新たに考案されたガラスネガを用いる湿板写真の技術が伝わって、 幕末から明治初年にかけ、またたく間に写真は日本全国に広まった。有名な坂本龍馬の肖像写真を撮影した上野彦馬(うえのひこま1838〜1904)、 横浜に日本最初の写真館をひらいた下岡蓮杖(しもおかれんじょう1823〜1914)をはじめとして、 幕末には早くも多くの職業写真師が誕生し、時代の証言となる貴重な写真をのこすことになるのである。 |

|

子守り |

PLAYING SAMISEN TSUDZUMI FUYE & TAIKO |

手踊り |

|

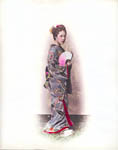

写真の着色 ファーサリ写真帖をはじめ、明治期の古写真のなかには色がついているものがある。 当時、カラー写真はまだ実用化されておらず、これらはすべて焼付けた印画紙一枚一枚に、 人間が手で着色をほどこしたものである。ちょっと見には手彩色とは思えぬほど巧みに色づけされている。 この仕事は、文明開化で仕事にあぶれた浮世絵師や日本画家たちが、写真師に雇われおこなっていた。 細い筆を用い、顔料もしくは染料などを丁寧に塗っていくのだが、色の濃淡によって遠近感や立体感、 質感をあらわすなど絵師としての技量が必要である。明治十年代、「光線画」で売り出す前の小林清親なども、 一時、生活のため、下岡蓮杖の系列の写真館で着色作業に従事していたといわれている。 もともと絵画の補助手段から発達した写真が、画家によって着色をほどこされ、商品として流通したのも歴史の逆説といえるかもしれない。 |

THE SAMISEN 三味線 |

|

KAPPORE かっぽれ踊り |

ACROBATS 角兵衛獅子 |

雪の日 |

HAIR DRESSING IN JAPANESE STYLE 髪結 |

HAIR DRESSING 髪結 |

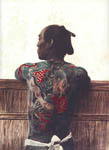

JAPANESE TATTOO 彫りもの |

PILGRIM GOING UP FUJIYAMA 富士詣 |

SLEEPING GIRLS 寝姿 |

OJINGI お辞儀 |

SAMURAI IN ARMOUR 甲冑姿 |

SPINNING COTTON 糸車 |

DINNER 夕食 |

PACK HORSE 荷駄馬 |

TEA-PICKING 茶摘み |

A LOVE LETTER 恋文 |

WIND COSTUME 傘をさす女 |

GIRL 少女 |

少女 |

少女 |

少女 |

老夫婦 |