|

|

| |

|

|

| 1 |

「上古の開化に就て詳説」『へだてぬとも』(卒業文集)1896年(明治29)pp51-54 |

| 2 |

『井原西鶴』東京 民友社 1897年(明治30)197ページ |

| 3 |

『社会之進化』(翻訳)東京 開拓社 1899年(明治32)252ページ |

| 4 |

『ヴント倫理学史』(翻訳)東京 金港堂書籍 1904年(明治37)266ページ |

| 5 |

“The Essence of Japanese Buddhism.” Honolulu, Hawaii: Advertiser Press, 1914. |

| 6 |

『書斎、学校、社会』ホノルル 布哇便利社出版部 1917年 291ページ |

| 7 |

“A Biographical Approach to Shintoism,” About Japan, Nov. 1933, pp. 3-12. |

| 8 |

“The Gift from the Imperial Household of Japan, in the Japanese Collection, Columiba University,” The Columbia University Quarterly, 15 (Dec. 1933) 4: pp. 293-302. |

| 9 |

“Two Tales of Historica Japan,” The Columbia University Quarterly, 17 June 1935) 2: pp. 147-161. |

| 10 |

“Japan in the Chinese Dynastic Histories: Later Han Through Ming Dynasties,” South Pasedena, CA: P.D. and I. Perkins, 1951, 186 pp. |

| 11 |

“The Influence of Buddhism on Japanese Culture,” Vedanta and the West, 1953, pp. 3-14. |

| 12 |

“Reflections on Buddhism and Its Problems,” The Review of Religions, March 1957, pp. 131-144. |

|

|

|

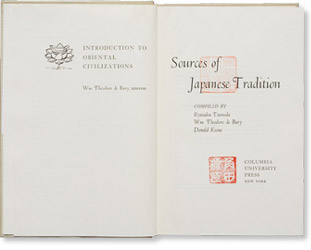

ド・バリー、キーンと共編 日本学のバイブル的存在の編著

Sources of Japanese Tradition |

|

| |

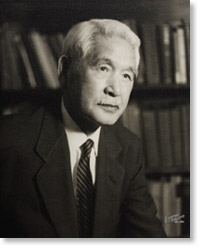

*角田柳作の著作活動は、東京専門学校(早稲田大学)時代から旺盛であった。彼の最初の著作は卒業後に出版された上記2の『井原西鶴』であるが、それを実際に著述したのは東京専門学校在学中であった。

この時期に書かれた角田柳作関係書簡をみると、彼がいかに著作活動に積極的で、上記に掲げた以外にも著述した作品があったかが推察されるが、中には未発見なものや未確定の作品が存在していることを記しておきたい。

ここで雑誌論考までを含めた彼の著作活動の全体を明示するには紙面が不足しているので、角田柳作という名前で著述した著書、翻訳書を第一に掲載し、他にアメリカで著述し、あまり存在が知られていない論考を掲出した。 |

| (内海孝) |

|

|

|

| |

|

| |

|